Istilah budaya keselamatan

(safety culture) menjadi populer setelah disebut di dalam laporan investigasi

kecelakaan pembangkit tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina (IAEA, 1986) yang

dibuat oleh International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG). Badan tenaga

atom internasional, IAEA (International Atomic Energy Agency) memperkenalkan

konsep yang menjelaskan kesalahan organisasi dan pelanggaran operator yang

menjadi penyebab bencana tersebut.

Sejak saat

itu, ‘buruknya budaya keselamatan’ jadi sering teridentifikasi di berbagai

kecelakaan berskala besar di beberapa industri, seperti kebakaran stasiun bawah

tanah King’s Cross (Fennell, 1998), tenggelamnya kapal feri Herald of Free

Enterprise (Sheen, 1987), kecelakaan kereta penumpang di simpangan Clapham

(Hidden, 1989), bencana pesawat ulang-aling Challenger (Rogers, 1986) dan pesawat

ulang-aling Columbia (Gehman, 2003), tabrakan pesawat udara Überlingen

(Ruitenberg, 2005), dan kecelakaan di pengilangan minyak BP (Baker et al.,

2005).

Budaya

keselamatan menjadi bahan yang menarik para peneliti di berbagai industri

berisiko tinggi semisal minyak dan gas (Flin et al., 1998), (Cox and Cox,

1991), (Mineral Concil of Australia, 1999), transportasi udara (Gordon et al.,

2006), (Ek, 2006), (Wiegmann et al. 2003), (Patankar et al., 2005), juga di

bidang keselamatan nuklir (Ostrom et al., 1993), (Meshkati, 1997), (Carroll,

1998), dan baru-baru ini di ranah transportasi kereta api dan kesehatan.

Dalam banyak literatur,

ada berbagai macam penjabaran karakteristik budaya keselamatan. James Reason

(1997), salah satu peneliti utama ilmu keselamatan, profesor di Universitas

Manchester menerangkan bahwa budaya keselamatan terdiri dari empat aspek:

- Budaya pelaporan (reporting culture), yang mendorong pekerja untuk membuka informasi mengenai semua bahaya yang mereka temui

- Budaya adil (just culture), yang membuat pekerja bertanggungjawab atas pelanggaran peraturan yang disengaja, namun mendorong dan memberikan penghargaan bagi mereka yang menyediakan informasi penting terkait keselamatan

- Budaya yang fleksibel (flexible culture), dimana pekerja dapat secara efektif beradaptasi atas perubahan dan memberikan respon yang lebih cepat dan halus terhadap kejadian yang tidak diinginkan

- Budaya belajar (learning culture), yang mau berubah karena adanya indikasi keselamatan dan bahaya yang ditemukan ketika melakukan penilaian, audit, dan analisa kecelakaan.

Pada artikel

kali ini, mari kita ulas lebih jauh mengenai budaya adil dan budaya pelaporan.

Just culture

(budaya yang adil) adalah budaya yang memberikan batasan jelas antara kinerja

yang dapat diterima (acceptable) dengan kinerja yang tidak dapat diterima

(unacceptable). Atau bisa disebut juga budaya saling percaya, belajar, dan

akuntabilitas.

Sebelum

melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kegagalan (dan

juga kesuksesan) merupakan kombinasi hasil dari beberapa faktor yang saling

terkait –yang kesemuanya harus ada secara memadai.

Dengan

tantangan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) yang

dihadapi fungsi operasional sehari-hari, beberapa orang dengan mudah

menyalahkan pekerja atau manusia ketika mengalami kegagalan, sedang beberapa

orang lainnya menyalahkan sistem kerja atau organisasi.

Just culture

hadir untuk memberikan keseimbangan dari kedua hal tersebut.

Euro Control,

memberikan tambahan penjelasan mengenai just culture, yaitu ketika seorang

tidak dihukum karena aksi, ketiadaan aksi (omission) atau keputusan yang mereka

ambil, yang telah sesuai dengan tingkat pengalaman dan pelatihan mereka, namun

hal itu tidak menoleransi kelalaian, pelanggaran yang disengaja, dan tindakan

perusakan.

Harapannya,

dengan adanya just culture, pekerja akan semakin banyak melaporkan kejadian,

baik berupa kecelakaan, near miss, kondisi berisiko, ataupun hal lain yang bisa

mengakibatkan gangguan operasi.

Namun, untuk

dapat meningkatkan pelaporan, perlu lebih dahulu ditingkatkan kemudahan

mengakses pelaporan dan mengurangi kecemasan terkait pelaporan.

Cara

mengurangi kecemasan pelaporan adalah dengan memberikan kepastian kepada

pekerja bahwa laporan mereka ditindaklanjuti, terjamin kerahasiaannya, tidak

membahayakan karir mereka sendiri ataupun rekan kerja lainnya.

Dan untuk

membuat pelaporan terus berlanjut, perlu ada umpan balik, pelibatan pelapor,

dan bukti adanya perubahan.

Tiga kriteria

untuk membuat pelaporan sukses adalah voluntary (suka rela), karena para

pekerja adalah personil ahli di bidangnya, mereka mengetahui apa yang perlu

atau tidak perlu dilaporkan; non-punitive (tidak menghukum), kita belajar lebih

banyak dari kesalahan, dengan memberikan hukuman atau sanksi (memecat pekerja,

contohnya) hanya akan menghilangkan pelajaran tersebut; protected (dilindungi),

terjamin merahasiaannya dan tidak anonim untuk memudahkan klasifikasi pelaporan

dan tindak lanjut.

Menurut

Sidney Dekker, ada dua pendekatan just culture: retributive dan restorative.

Retributive

just culture menekankan pemberian sanksi secara proporsional jika ada kinerja

yang tidak dapat diterima.

Tigas

pertanyaan yang biasa muncul dengan pendekatan ini adalah: peraturan apa yang

dilanggar, seberapa berat pelanggarannya, dan bagaimana konsekuensi bagi si

pelanggar.

Untuk

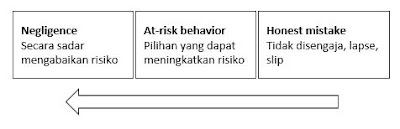

membantu pendekatan ini, secara umum ada tigas klasifikasi pengelompokan (shade

of retribution) atas tindakan yang tidak dapat diterima (unacceptable

performance): negligence (kelalaian), at-risk behavior (perilaku berisiko), dan

honest mistake (kesalahan tidak disengaja).

Ringan

beratnya konsekuensi bagi si pelanggar akan berbeda, tergantung tingkat

pelanggarannya. Semakin ke ujung kiri, semakin berat sanksinya.

Namun,

pendekatan ini tidak mudah dan memiliki banyak tantangan, karena ada banyak sekali

hal subyektif yang dapat diperdebatkan. Misalnya, negligence bukanlah istilah

yang dipergunakan dalam ilmu human performance tapi dipergunakan di ranah hukum/legal,

kesamaan batasan mengenai standar normal, definisi arti di bawah kinerja,

perilaku yang masuk akal, memadai, dst.

Untuk

memudahkan aplikasinya, beberapa organisasi mempergunakan decision tree atau

flow chart untuk menentukan jenis dan besar atau kecilnya sanksi, yang

merupakan pengembangan culpability decision tree dari James Reason, 1997.

Yang menarik

dari grafik tersebut adalah dimulai dengan ‘anda bersalah’ sampai tidak

terbukti bahwa tindakan yang ada merupakan kesalahan sistem, dengan

mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang tersedia.

Apakah hal

tersebut akan memicu pelaporan yang baik? Sepertinya tidak.

Apakah hal

tersebut akan memberikan keadilan yang diharapkan atau pembelajaran setelah

kejadian? Sepertinya sulit.

Dalam

praktiknya, pendekatan ini mudah menyalahkan pekerja, tidak memberikan pelajaran

berarti; hanya mengeluarkan pelaku yang berada di ‘permukaan’ atau sebagai

gejala/symptom saja; dan tidak menunjukkan pemahaman mendalam akan kondisi

sistemik penyebab kejadian.

Sebuah survei

yang dilakukan pada 2006 dengan 1984 koresponden di Rumah Sakit menunjukkan

kesimpulan bahwa dengan pendekatan retributive just culture, orang yang

memiliki kekuasaan yang besar, akan melihat hal itu sudah adil “just culture”,

tetapi orang yang memiliki kekuasaan lebih kecil, hanya melihat itu sebagai

alat untuk menghukum.

Akibatnya,

just culture yang digadang-gadang sebagai program perbaikan berkelanjutan, hanya

jadi program untuk menyalahkan pekerja, sehingga akhirnya akan menurunkan

tingkat pelaporan.

Jika ingin

membuat budaya pembelajaran dan adil, retributive just culture mungkin

sebaiknya tidak dipergunakan. Namun, jika tetap memaksa mempergunakan pendekatan

ini, dibutuhkan tiga syarat: wasit yang independen (independent judge) yang

tidak memiliki konflik kepentingan ketika mempergunakan decision tree tersebut;

pengetahuan detail yang luas (knowledge of messy details); dan peluang untuk

banding atau pembelaan bagi pekerja yang mendapat hukuman (opportunity for

appeal).

Selain

pendekatan di atas, ada restorative just culture, yaitu ketika semua pihak yang

terlibat memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah

dipengaruhi oleh ketidakadilan dan memutuskan apa yang harus mereka lakukan

untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Tiga

pertanyaan yang biasanya dipergunakan restorative just culture adalah: siapa

yang telah cedera, apa yang mereka butuhkan, kewajiban siapa yang akan memenuhi

kebutuhan tersebut.

Kita buat

contoh perbandingan. Seorang pekerja menyatakan bahwa ia membuat error ketika

melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian dan membuat risiko

keselamatan. Jika mempergunakan retributive just culture, perilaku penyebab kejadian

tersebut akan dimasukkan ke decision tree flow chart dan 3 pertanyaan untuknya

yaitu: apa yang dilanggar, seberapa berat pelanggarannya, konsekuensi apa yang

akan ia dapatkan –dengan kemungkinan akan dipecat.

Tapi, jika

mempergunakan restorative just culture, dengan dirinya suka rela mau maju membicarakan

kesalahannya dan direkam dalam video, menjelaskan situasi yang mengarahkan dia

ke dalam jebakan error, menjelaskan akibat tindakan yang ia lakukan, menunjukkan

perasaan tanggung jawab, penyesalan, dan memberikan pembelajaran pada rekan

kerja.

Bagi pekerja,

hal ini memberitahu akuntabilitasnya (honest disclosure, giving of an account);

membayar hutangnya pada perusahaan dan rekan kerja, dengan berbagi pelajaran;

menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab; akuntabilitas yang menatap masa

depan (forward-looking accountability); dan menjelaskan hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Bagi perusahaan,

hal itu tidak melepas pekerja dari tanggung jawab. Pekerja akan belajar dari hal

tersebut. Terbangun kepercayaan berdasarkan kejujuran satu sama lain; teridentifikasi

kondisi sistemik yang membuat jebakan error bagi dirinya dan potensi menjebak

juga bagi orang lain. Sedang, jika dihukum atau dipecat, maka pelajaran akan

hilang, dan menurunkan motivasi pekerja lainnya;

Dengan

demikian, retributive just culture berbeda dengan restorative just culture.

Retributive just culture melihat akuntabilitas ke belakang atau masa lalu (backward-looking

accountability), mencari tahu siapa yang bertanggungjawab, dan apa konsekuensi

yang akan diberikan kepada pekerja yang berbuat error. Sedang restorative just

culture melihat akuntabilitas ke masa depan (forward-looking accountability),

mencari tahu apa yang bertanggungjawab, dan apa yang harus dilakukan sekarang

untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi.

Apa yang

bertanggungjawab pada restorative just culture bisa berupa batasan-batasan

operasional yang ada, konflik tujuan (goal conflict), kesalahan desain, atau

isu pada organisasi.

Retributive

just culture mempertemukan kegagalan atau luka (dampak kecelakaan) dengan luka baru

(pemecatan, sakit hati), sedangkan restorative just culture mempertemukan luka

dengan obat/penyembuhan.

---000---

Penyusun:

Syamsul

Arifin, SKM. MKKK.

Praktisi K3LH

www.syamsularifin.org

Referensi:

EUROCONTROL. Safety Culture in Air Traffic Management,

A White Paper. December 2008

Dekker, Sidney. Just Culture, Balancing Safety and

Accountability. 2007. Inggris

Dekker, Sidney. Just Culture, Restoring Trust and

Accountability in Your Organization. 2016. Inggris

Dekker, Sidney. “Just Culture short course 1 - 4”,

Youtube. 1 Des 2015. Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar